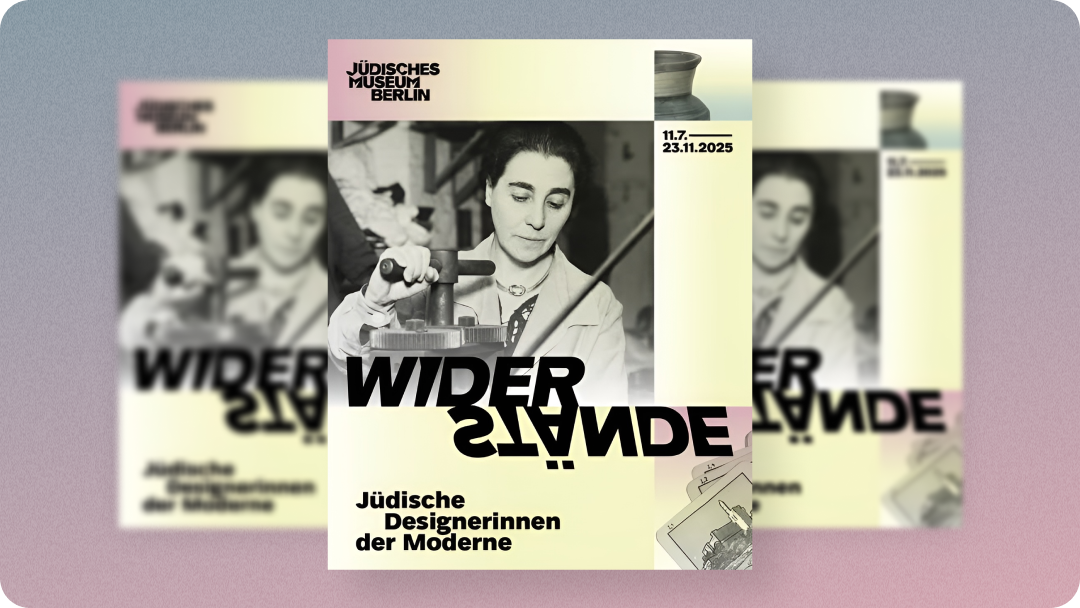

В Еврейском музее в Берлине открылась выставка «Сопротивления: Еврейские женщины-дизайнеры в эпоху модерна». На ней представлены работы более 60 германских евреек, работавших в сфере прикладного искусства — от керамики до моды — в первой половине ХХ века. Здесь есть и просто ремесленницы, и новаторы. Но даже если работы многих из них не удивят искусствоведа с наметанным взглядом (он быстро причислит их к представительницам тех или иных школ и направлений в искусстве ХХ века), главным героем выставки выступает контекст. Это и история модернизации Европы, и история эмансипации женщин, и история еврейского народа в годы от относительной толерантности к евреям до Холокоста, и то, как выжившие продолжали творить, и как пережитое отражалось в их творчестве.

В первом зале выставки темно, стена превращена в экран, на который проецируется черно-белая кинохроника. Счастливые 1920-е годы: в объективе кинооператора — показы мод нового сезона, кукольный театр, работа женщин в мастерских по изготовлению художественной керамики. Многие из мастериц и моделей — еврейки: тогда им еще можно было работать наравне с немками.

Здесь речь идет не столько о еврействе, сколько об изменении женской роли в обществе. Женщины по всей Европе и в Новом Свете в начале ХХ века переосмысляли свою роль. Они начинали трудиться, становились самостоятельными и сами решали, как им жить и чем заниматься — как в простых ремеслах, так и в творческой сфере.

До 1919 года высшее образование в Германии было практически закрыто для женщин, однако они все активнее осваивали ремесленные профессии. Уже в 1905 году был создан «Берлинский лицейский клуб работающих женщин», а в 1912 году он организовал крупную выставку «Женщины дома и на работе», где был представлен женский вклад в 22 областях промышленности — от машиностроения до моды. Выставка была очень показательна: сам образ женщины отходил от роли домохозяйки и начал включать в себя труд и самовыражение.

Для евреек эти изменения означали двойной вызов: им приходилось менять не только европейскую ситуацию, но и установленную религией семейную иерархию: грубо говоря, снять платок и домашний фартук, но при этом сохранить еврейскую идентичность. На выставке представлена реклама париков, которые делала еврейская мастерская: парики в виде самых модных причесок 1920-х — коротко остриженные волосы завиты на папильотки и уложены волнами, так что религиозная замужняя еврейка могла продолжать соблюдать заповедь о покрытии волос и в то же время быть современной модной дамой. Эти парики в мастерской делали женщины. Тогда же стали появляться первые крупные еврейские женские имена в дизайне — точно так же, как и в целом женские имена в этой отрасли. В индустрии моды дизайнерши создавали не только новые образы, но и рабочие места для других женщин: портних, вязальщиц, кружевниц, упаковщиц, продавщиц и манекенщиц.

В «модном треугольнике» в берлинском районе Тиргартен в «золотые двадцатые» были шляпные магазины сразу трех еврейских мастериц: Регины Фридляндер, Паулы Шварц и Йоханны Марбах. В фотоателье Мадам Д'Оры (Доры Калмус, которой впоследствии удалось пережить Холокост, прячась несколько лет в полуподвале во Франции), одной из родоначальниц жанра модной фотографии, снимались модельерша Коко Шанель, художница Тамара де Лемпицка, писательница Колетт, а из мужчин — Пабло Пикассо, Густав Климт и члены семей Габсбургов и Ротшильдов. На выставке в Берлине представлены ее фотопортреты еврейской художницы Лотте Притцель, популярной дамы полусвета, делавшей сюрреалистичные андрогинные куклы для театра: этот уникальный стиль получил ее имя, Pritzelpuppen.

Одновременно в Германии, как и в других европейских странах, активно распространялись идеи сионизма. Выпускались еврейские журналы, и в 1920-м в одном из них, сатирическом «Шлемиле», карикатуристка Элиза Прапанд опубликовала рисунок: на нем немецкие туристы, приехав в подмандатную Палестину, наслаждаются морем и пляжами, а подпись гласит: «Только не пишите в Берлин, как здесь хорошо — иначе сюда переедет вся Курфюрстендамм!» (Курфюрстендамм на тот момент — самая дорогая и престижная улица в Берлине). Прапанд прекрасно понимала, что «не надо путать туризм с эмиграцией», и что за роскошью пляжных курортов стоит труд простых сионистов, почти голыми руками возделывавших пустынные земли.

Всему этому уже скоро должен был прийти конец.

.png)

Национал-социалистическая партия под руководством Адольфа Гитлера пришла к власти в Германии в 1933 году. Репрессии в отношении евреев совпали с репрессиями против модернизма как художественной идеологии. В начале 1930-х еще можно было и быть евреем, и развивать прогрессивное искусство, которое потом было объявлено властями «дегенеративным». Самый известный институт авангардного дизайна и архитектуры Bauhaus процветал сначала в Веймаре, а потом в Дессау и Берлине до 1933 года, но еще несколько лет его ученики и сторонники могли продолжать творить вместе. Женщин принимали в Bauhaus с самого начала, хотя чаще всего им приходилось «оттенять» мужчин в прикладных профессиях, вроде текстиля или фотографии. Тем не менее, в рядах Bauhaus было много выдающихся студенток-евреек, чьи работы поныне хранятся в архивах института.

Марианна Альфельд-Хайманн была ученицей великого живописца Пауля Клее. Она хотела стать скульптором, но сконцентрировалась на «малой скульптуре» — деревянных куклах. Это вполне совпадало с творчеством Клее: тот вдохновлялся детскими рисунками, и Хайманн тоже стала переводить детскую, наивную образность в скульптуру. На выставке представлена ее кукла-портрет самого Клее.

Авангард и функционализм в Германии не ограничивались только Bauhaus. Еще в 1902 году еврейская пара — Альберт и Клара Райманн — основали в Берлине свою школу декоративно-прикладного искусства, и за более чем 35 лет ее работы через нее прошли больше 20 тысяч студентов и студенток. На границе 1920-х и 1930-х это учреждение стало одной из главных в Германии школ модернистского дизайна и, что немаловажно, безопасным местом для еврейских учащихся. Она просуществовала до 1938 года, когда была разрушена в погроме. На выставке представлены работы ее еврейских учениц: посуда, подсвечники, бытовые предметы, которые совмещали удобство с передовой функционалистской эстетикой.

Простота, удобство и элегантность — то, к чему стремились функционалисты — вдохновляли многих женщин-дизайнеров, в том числе еврейского происхождения. Доказательством тому служат вазы Маргерит Фридляндер-Вильденхайн, сделанные по заказу главной немецкой фарфоровой мануфактуры KPM, или серебряные сервизы Эмми Рот.

Еврейские женщины в дизайне продолжали обращаться и к своему национальному наследию. Парадоксально, но этому способствовал приход к власти нацистов. Даже те евреи, которые уже практически слились с народом своего места проживания, в ответ на давление стали обращать больше внимания на свои исторические корни: если нас гонят за еврейство, то что такое еврейство, не следует ли присмотреться к нему поближе? Альфельд-Хайманн писала в дневнике: «Мои родители были евреями, но чувствовали себя в первую очередь немцами. Они были нерелигиозными вольнодумцами. Я знала, что я еврейка, но не придавала этому особого значения. С приходом нацизма все изменилось: я стала еврейкой всем сердцем». Удивительно, как авангардистки — берлинские эмансипе с короткими стрижками, сигаретами в мундштуках и вольными нравами, фанатки джаза и абстрактной живописи — осовременивали такие традиционные предметы, как шкатулка для этрога, ханукия, мезуза, блюдо для седера в меди, серебре и других материалах.

На момент прихода нацистов к власти в Германии жили около полумиллиона евреев. Законы, которые один за другим принимало новое правительство, последовательно удаляли евреев из общественной и культурной жизни; художники и художницы оставались без работы. Евреи не сдавались: стали возникать подпольные школы и курсы, направленные в том числе на обучение прикладным ремеслам тех, кто планировал эмигрировать. Уже в 1933 году была основана «Культурная ассоциация немецких евреев» (Kulturbund), которая организовывала выставки, концерты и спектакли своих членов. Но к концу года нацистское правительство учредило «Культурную палату Рейха» (RKK), куда должны были записаться все, кто хотел продолжать официально работать в сфере искусств. Недостаточно лояльным отказывали без объяснения причин, что означало запрет на работу. Тем не менее, в 1930-х еще происходили еврейские мероприятия: так, на выставке представлен рекламный плакат ханукальной ярмарки в Гамбурге 1936 года — на ней гамбургские евреи еще могли купить родным и друзьям подарки на праздник. Среди этих товаров могли быть ханукальный светильник работы дизайнера Элизабет Александры Леви или шляпки Паулы Шварц.

В 1941 году нацистское правительство запретило немецким евреям выезд из страны. Репрессии к тому моменту уже развернулись в полную силу, и масштаб отъездов был огромен, но уехать могли не все: у кого-то не было денег, кто-то не мог оставить пожилых родственников. После официального запрета на выезд начались массовые отправки в концлагеря.

На выставке в Берлине на табличках с именами женщин-дизайнеров указаны даты рождения и смерти, но если даты рождения сопровождаются одинаковым «родилась», то смерти обозначены: «умерла» (своей смертью), «убита» (в концлагере) или «покончила с собой». Количество суицидов, судя по табличкам, зашкаливало даже в относительно свободных 1930-х, когда еще можно было уехать: так, иллюстратор детских книг Том (Марта) Зайдманн-Фрейд, племянница основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, покончила с собой в феврале 1930-го, её муж Якоб Зайдманн — в октябре 1929-го, хотя они могли эмигрировать. Их дочь Ангела (Авива) вскорости попала в Палестину и позже стала одной из первых гражданок новорожденного Израиля. У многих женщин-дизайнеров, сделавших карьеру в 1920-х и 1930-х, конечным пунктом жизни значатся Аушвиц или Терезиенштадт. У выживших место кончины — часто Нью-Йорк или Буэнос-Айрес, и редко — Хайфа, Петах-Тиква или Тель-Авив.

Речи ни о работе, ни о стилистике здесь уже не шло. Художницы в лагерях старались поддерживать других заключенных, как могли. Скульптор Марианна Альфельд-Хайманн — та самая, что училась в Bauhaus у Клее, — вспоминала, как в лагере на юге Франции шила из бумаги и обрывков ткани куклы для плакавших от голода детей, чтобы отвлечь их. Некоторые художницы вели дневники своих злоключений и иллюстрировали их. Многие такие дневники дошли до нас уже после гибели их создательниц.

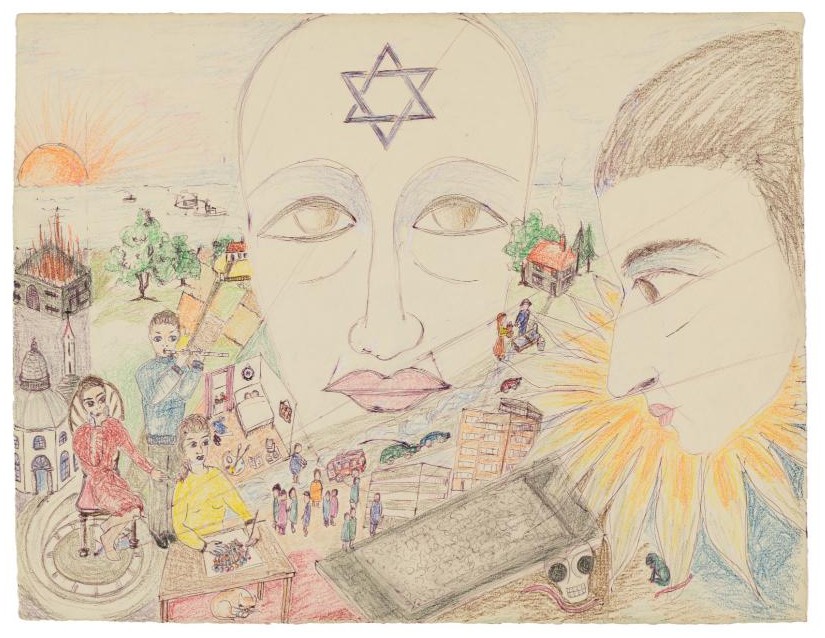

Те из художниц, кто выжил в Катастрофе, по-разному относились к пережитому. Одни продолжали работать, осваивая новые стили и предпочитая не вспоминать о том ужасе, что с ними случился. Другие, наоборот, в своем творчестве перерабатывали прожитое, не скрывая, что для них это своего рода психотерапия. Например, Элизабет Томалин, успевшая покинуть Германию, где нацисты убили ее родителей, и переехать в Лондон, многие годы прорабатывала свою травму: она изучала юнгианскую психологию и в 1960-1970-х создавала рисунки, которые сама называла «терапевтическими». На них — черная свастика, нависающая над головами людей, лицо человека со звездой Давида во лбу над гробами и другие легко понятные образы. Искусствовед вряд ли сочтет их талантливыми картинами, с чем соглашалась и сама художница: для нее это не искусство, а способ излить засевший в душе кошмар и тем самым попробовать излечиться — и, может быть, помочь излечиться другим.

Спасшиеся от нацизма часто начинали жизнь заново. Эстер Берли-Джоэл, в конце 1930-х успевшая бежать в подмандатный тогда Иерусалим, в 1940-х сделала серию политических плакатов, осуждавших многочисленные отказы британской администрации принимать спешившие в Палестину корабли с еврейскими беженцами из Европы. На других своих плакатах она прославляет труд еврейских фермеров в Палестине и призывает местных жителей покупать произведенные ими товары, а не импортные.

Многие голоса художниц-евреек затихли не из-за гибели в концлагерях, а из-за того, что они начали новую жизнь на новом месте и больше не желали говорить о травмирующем прошлом. В истории немецкого искусства и дизайна большинство из них оказались забыты. Выставка в Еврейском музее в Берлине — первая попытка собрать и осмыслить их наследие. Почти все художницы уже не с нами, но их свидетельства — важный и недооцененный вклад в историю как европейского дизайна, так и еврейского народа, и в историю женского движения.

Выставка Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne открыта до 23 ноября 2023 года